10月18日下午,中国作家协会副主席、南京大学特聘教授、著名作家毕飞宇应邀做客厦门大学“博雅茶座”,在科学艺术中心音乐厅带来了一场题为“文学就是你和我”的精彩讲座。本次活动由厦大美育与通识教育中心、中国语言文学系等单位联合承办,讲座由中文系副主任李焱教授主持,中文系刘月悦副教授任对谈嘉宾。

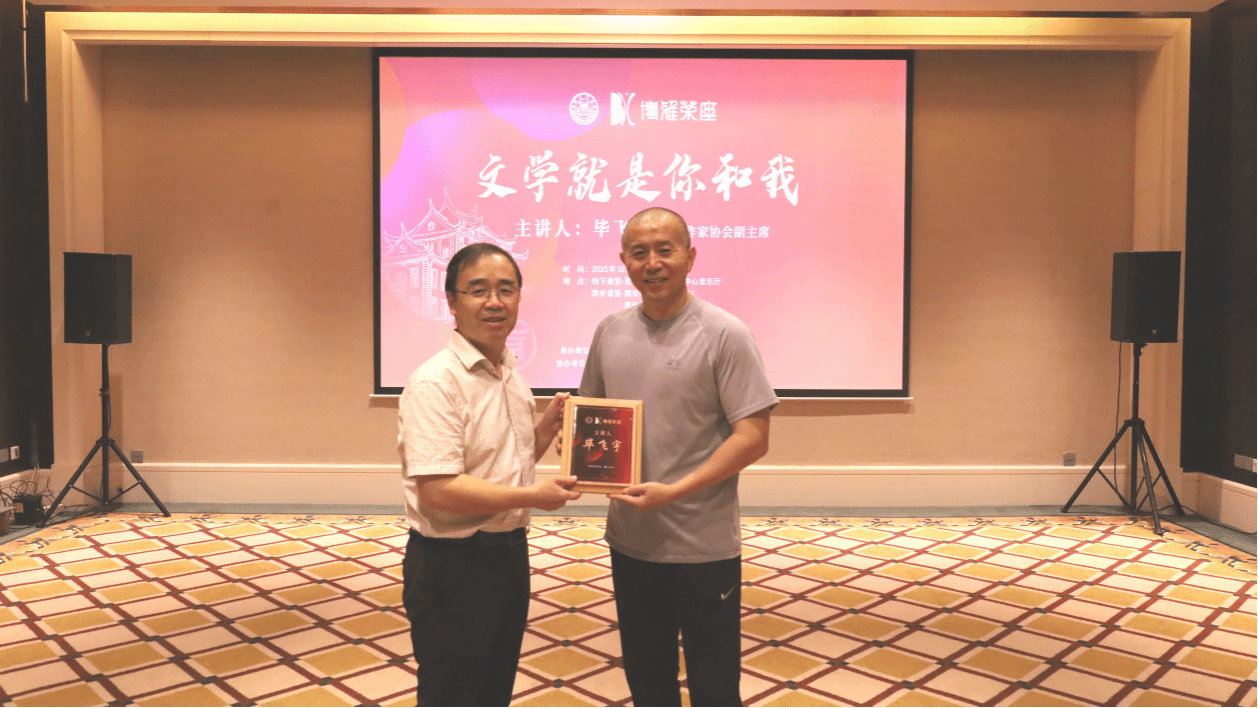

讲座前,厦门大学校长张宗益教授为毕飞宇颁发了“博雅茶座”纪念牌。

毕飞宇将他的文学起点,锚定于20世纪60年代的苏北乡村。他自述那段与自然融为一体的童年,塑造了他对于声音、造型、星空与土地的敏锐感知,也构成了他区别于城市写作者的独特底色。作为一个忠实于感性、体感的作家,他在创作前构思框架,但在下笔过程中却近乎“不思考”,服从于想象、情感、自我,一气呵成。当然,他也坦言一定会做修改,但大的方面是不变的。

毕飞宇出生于书香门第,从小的熏陶让他对诗歌的意境与语言有着朦胧但深刻的感知,这些都成为其日后创作的重要养分。随着时间推移,他也逐渐意识到早期作品中的“诗意”与文本内部的间隙,于是在新作《欢迎来到人间》中,毕飞宇有意在语言表达上革新,不再执着于诗境的营造,而是让形式更好地服务于内容。

关于写作题材的转型,毕飞宇所走过的“乡村→小镇→县城→城市”的轨迹,正是改革开放一代中国人的缩影。他指出,是改革开放与文学,为无数人提供了认知并进入“城市”这个新世界的窗口,完成了社会与精神的双重过渡。毕飞宇以王蒙《夜的眼》为例,在“咣的一声,天黑了”中品味出改革开放所赋能的自由表达——它意味着一个新的时代来临、一个新的作家诞生、一个全新的读者出现了。

谈及在创作中如何敏锐地捕捉到社会问题,毕飞宇向听众讲述了1994年在浙江小镇邂逅《哺乳期的女人》创作缘起的故事——正因觉察到因劳动力外流而被“空心化”的乡镇,他终于切身体会到改革开放的洪流已经遍及华夏大地。于是,次年毕飞宇选择“村镇空了,孩子怎么得到哺乳”这个问题作为反映改革开放这一宏大时代背景的切口——通过想象,将社会议题转化为具象的文学表达。他强调,作家的责任是“关注社会、关注生活在其中的人,在小处看,在大处想”,文学中的“真”虽是“假”的,但却可能抵达现实生活的“真”难以抵达的高度。

作为读者的毕飞宇,认为经典常读常新。他强调,在当今时代我们必须重读鲁迅,在鲁迅的文字里我们能够看见如今的你我、衔接起当下的种种议题。他认为鲁迅是一个明白的人,坚定的人,也是一个孤独的人:他不做妥协、不随波逐流。因此,于毕飞宇而言,鲁迅的意义不仅仅是创作的引路者,更是精神的指引者。

谈及当代阅读现象,毕飞宇指出,短平快的感官刺激与即时享受切断了传统阅读方式与当代人的联系。这种近乎“零负荷”的浅层阅读,不仅难以锻炼人们的精神,也导致阅读能力、理解能力呈现普遍下降的态势。因此,他恳切呼吁:“有难度、能挑战自我的阅读,对怀有梦想的年轻人而言是重中之重。”

最后,谈及“文学的存在形式问题”时,毕飞宇既悲观又乐观——作为作家和读者的自己都不相信文学会辉煌。生活形态的变化改变了文学,电灯出现后便不再有烛光时代的文学样貌。而电脑到手机、智能手机的迭代过程中,文学也不断滑坡。它们不仅削弱了人们的记忆力、注意力,也让回味文学的空间不断坍缩。不过,他相信总有人会爱文学、读文学,甚至创作文学。

与此同时,毕飞宇也认为文学会以别样的形式继续生存、发展。他指出脱口秀就是一种高级的文学形式。它是求真的,带领观众认识生活,既能唤起感伤,也能带来欢笑,“这都很了不起”。此外,他还对具有脱口秀禀赋的年轻人不吝称赏。认为他们都是在缺陷中涅槃的人,尽管自己不快乐,却能用泪水给人带来欢笑。并且指出脱口秀演员使用语言的方式也很具有启发性。

即便文学形式在变迁,但只要这种人与人之间基于“求真”的心灵对话不灭,文学的生命就会以各种形式,包括像脱口秀那样的新形态,持续存在和发展下去。

提问环节,现场气氛热烈,毕飞宇就“如何看待文学译介问题”“如何看待文学影视化”等问题做出了精彩的回答。

活动在热烈的掌声中圆满落幕。

注:本次讲座为“文学名家走进厦门”文学周系列活动之一,项目入选厦门市文艺发展专项资金资助项目。

文/翁易琳 梁文捷

图/冉婷婷

责任编辑/吕凤楠