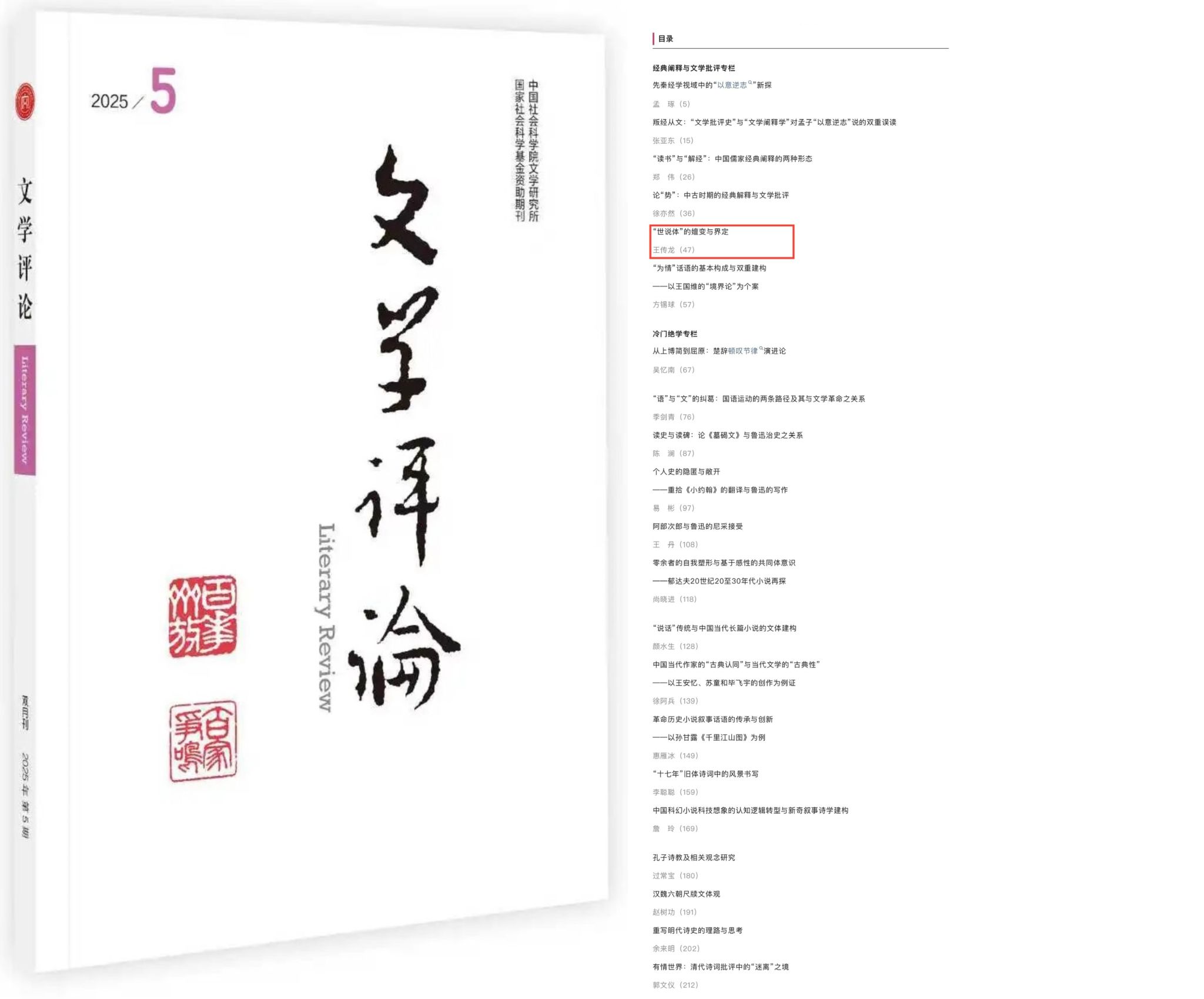

王传龙副教授于《文学评论》上发表论文

“世说体”的嬗变与界定

《文学评论》2025年第5期

内容提要

“世说体”一词始见于南宋晁公武《郡斋读书志》,特指所设门类名称与《世说新语》全部或部分相同的著作,与其他因素无关。“世说体”的内涵自宋至明相沿未变,直至清代四库馆臣有意识地扩充了《世说新语》仿作的范围,在“世说体”之上又增加了“余波”“支流”等概念,从而催生出了鲁迅“《世说》一流”的著名论断。现当代学者在“《世说》一流”的基础上又重新提出了“世说体”的概念,但所下三类定义皆与宋、明通行者不相符,导致大量无关作品被滥入其中,混淆了此概念的内涵与界定标准。

作者简介

王传龙,男,1980年生于山东诸城,北京大学文学博士,现为厦门大学中国语言文学系副教授,主要研究领域为中国古典文献学(侧重版本学与古籍整理)、中国古代文学(侧重明清文学)、中国古代哲学(侧重宋明理学与佛学)。目前已主持国家社科、教育部人文社科、省社科项目共5项,出版《阳明心学流衍考》《明代福建阳明学对朱子学的批评与融摄》等学术著作5部,校点出版《西山先生真文忠公读书记》《欧阳南野先生文集》《双江聂先生文集》等古籍7种,并在《文献》《文学遗产》《周易研究》等刊物发表论文40篇。

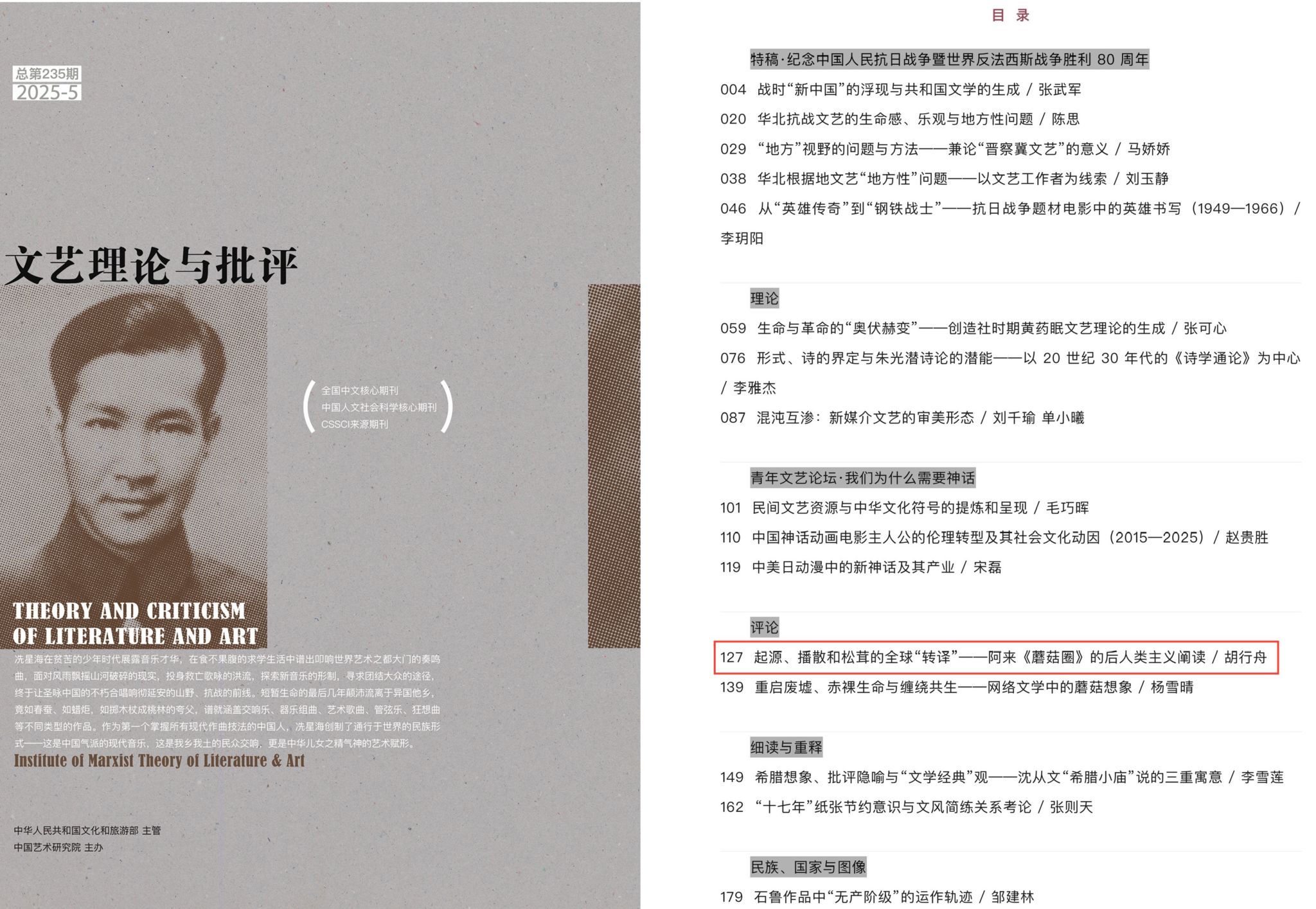

胡行舟助理教授于《文艺理论与批评》上发表论文

起源、播散和松茸的全球“转译”——阿来《蘑菇圈》的后人类主义阐读

《文艺理论与批评》2025年第5期

内容提要

真菌是自然的鬼斧斫出的最鲜明的“异体”:一种异质混生的存在和聚集,一种不可驯化的奇异涌现,一种总在非此非彼的边缘试探的精灵。阿来的中篇小说《蘑菇圈》专注于菌物,将它们的生命踪迹接入人类的踪迹,谱写出一种具有后人类诗学意义的“多物种历史生态学”。小说中的蘑菇圈有其作为神话性异体的生命哲学内蕴,它与孢子一起构成一个显著的起源-播散模型,召唤着一种沟通海德格尔和德里达的间性诠释。同时,蘑菇圈又是菌物旅行于商品市场和供应链体系、周游各个生产区块甚至跨越国境的流通之圈,从中更见出起源与播散的生机模型在资本主义(后)现代性中的恶性变异。通过书写蘑菇圈,阿来引领我们向第一开端返回,寻找逆转终结、协作共生的机会。

作者简介

胡行舟,男,1991年生于重庆,北京大学中文系学士、博士,美国杜克大学东亚系硕士,现为厦门大学中文系助理教授。主攻中国当代文学、西方现代哲学和后人类主义理论,多篇论文发表于《文艺理论研究》《中国现代文学研究丛刊》《中国文学批评》等刊物,文章被人大复印报刊资料全文转载。曾获《当代作家评论》2022年优秀论文奖,入选《当代作家评论》首届“新时代文学批评新人培育计划”,荣获《海峡文艺评论》2024年度“未来批评家”称号。著有诗集《玻璃与少年》,音乐专辑《空洞之火》《飞内》《虚无那晴朗的黑夜里》《生命诗章》等。

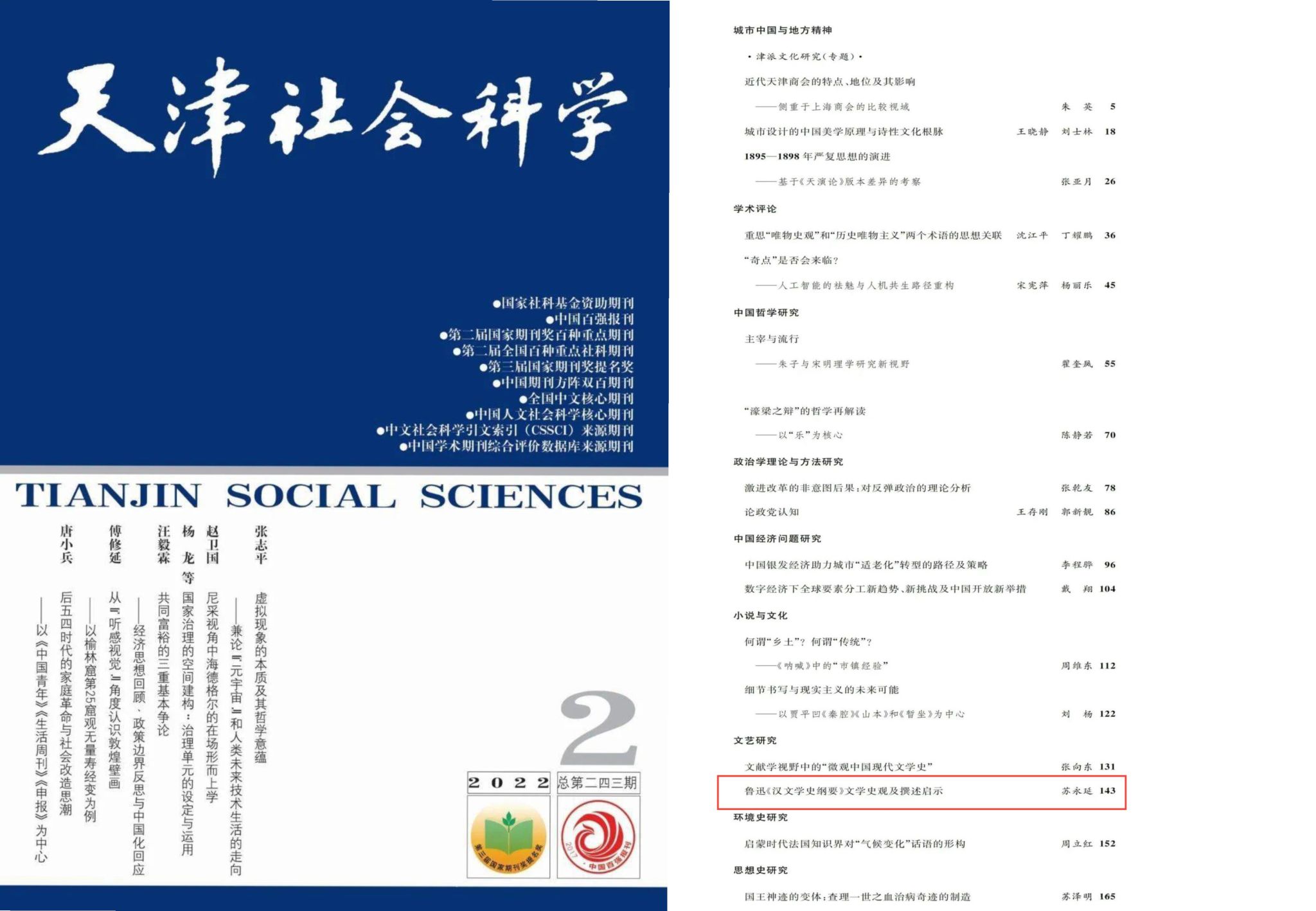

苏永延副教授于《天津社会科学》期刊发表论文

鲁迅《汉文学史纲要》文字史观及撰述启示

《天津社会科学》2025年第5期

内容提要

鲁迅《汉文学史纲要》由文字“三美”引申出文采、情、志三结合的文学审美标准,坚持“纯文学”观,并以兼具传统朴学与实证主义的文学史观为依托,实现了对中国古代文学发展史的叙述,集中体现了鲁迅的文字史观及其独特的文学审美理念。在具体撰写过程中,鲁迅采用点面结合、比较及探讨文字渊源等手法,较为全面完整地呈现了先秦至汉文学的发展风貌,对20世纪文学史写作起到重要影响。在“大文学史”观逐渐受到关注的时代,这种切合文学本身特点的审美理念依然是值得坚持的评判标准。

作者简介

苏永延,男,1970年生于福建安溪,现为厦门大学中文系副教授。任中国丁玲研究会副会长、福建省台香澳暨海外华文文学研究会副会长、厦门市东南亚华文文学研究会会长等。主要研究方向为20世纪中国文学及东南亚华文文学。在《人民日报》《光明日报》《文艺报》《复旦学报》《学术月刊》等海内外学术刊物发表文章数十篇。参与《东南亚华文新文学史》《东南亚华文文学语言研究》《外国文学基础》等著作部分章节写作,著有《现代文学中的鲁迅文学传统》《复旦中国文学史传统研究》《骆明与新华文学》《映衬社会的演进——马华新文学语言特点与风格流变》等。

信息提供者/张耀娟

排版/余文阳、谢文惠、钟芷柔

责任编辑/张耀娟